ご登録・ご参加いただきありがとうございました。

下記よりご視聴いただけます。

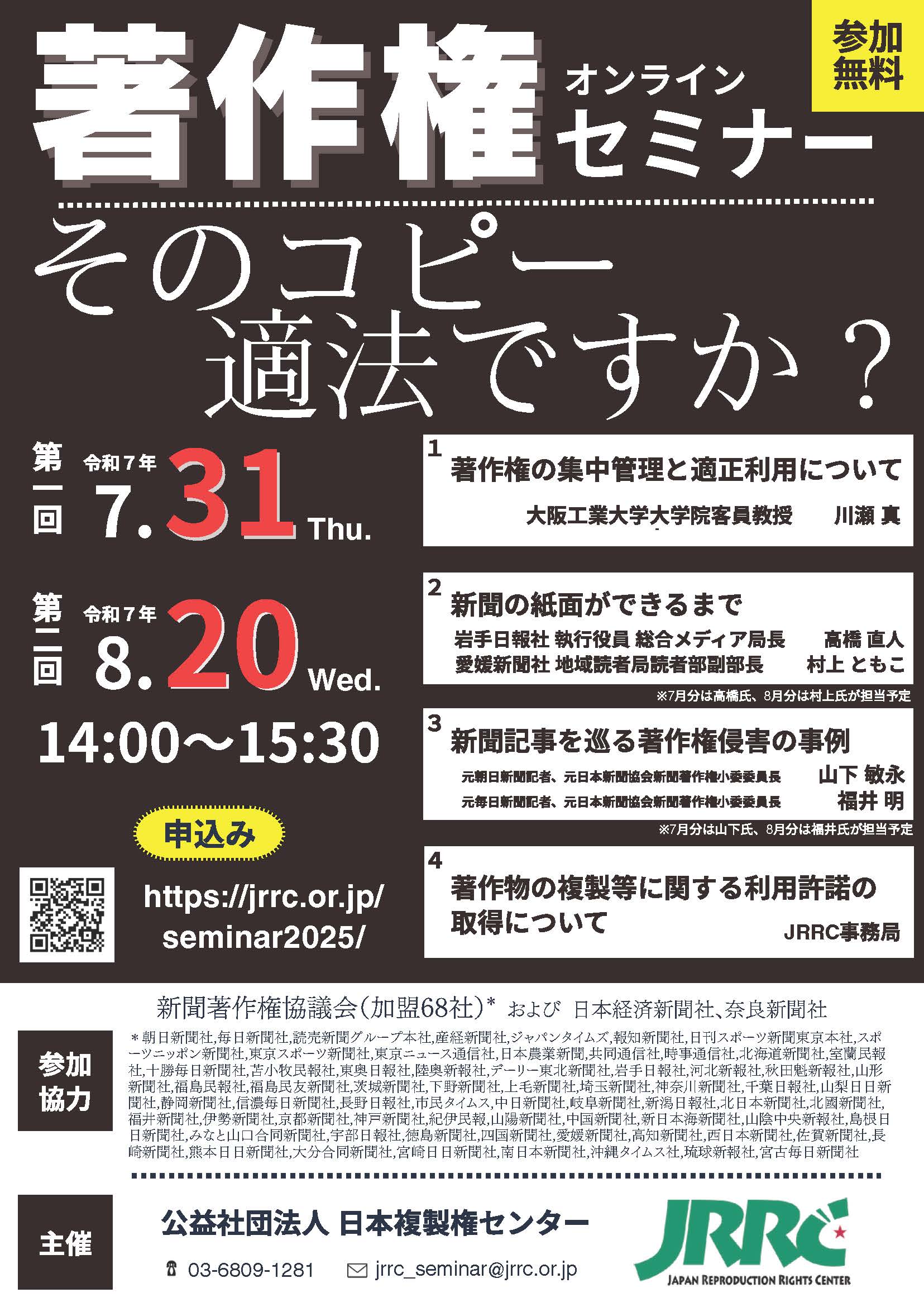

第1回(7月31日開催)

※本セミナーのアーカイブ配信は一定期間ご覧いただけますが、配信は当方の都合により予告なく終了する場合がございますのでご了承ください。

事前に配布いたしました資料の一部に誤りがございました。

ご参加いただいた皆様にはご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

【訂正箇所】

①8月20日開催分

トピックス3 スライド10枚目

✖ 新聞著作権管理協会

〇 新聞著作権協議会

②7月31日・8月20日開催分

トピックス4 スライド3枚目

✖ 著作権法第12条

〇 著作権法第21条

質疑応答・よろず相談会で、時間の関係で回答しきれなかったご質問に対する回答です。

なお、執務参考資料としての業務用の複製は私的使用のための複製(30条1項)には該当しないと考えられています。

なお、機械的な翻訳については、人間の創作行為に該当するか疑問です。仮に創作行為に該当しないとすると、外部表現は異なりますが、理論的には複製になります。

しかし、グラフの場合は創作行為が介在している場合があるので著作物であるものもあると考えます。判例では、グラフや図表を著作物と認めるとデータ保護につながる可能性があるため相当の創作性を求められることが通常です。

なお、公共図書館、国会図書館等は、住民にコピーサービスができる施設ですので(著31条1項)、当該施設でコピーを求めるように指導してください。

この場合は著作権者の許諾が必要です。なお、薬事法に基づく行政庁等に対する審査又は調査等に関する手続きについては権利制限の対象です(42条の2第1項4号)。

また、保育園、幼稚園、子供認定園については私立・公立にかかわらず非営利の教育機関と認められていますので、営利目的の利用とはいえません。

一方、記録用として固定カメラで撮影し、ほとんど編集をしていない場合等は単なる録画物として著作物としての保護はないと考えます。

したがって、未公表の時に、例えば、誰かが未公表原稿を盗んで無断で出版したとしても、当該出版物は公表された著作物とはいえず、まだ著作物は未公表の状態になります。

なお、すでに公表されている著作物を無断で複製したものは、未公表の著作物とはいいません。

しかし、利用者はそれが公表されたものか未公表のものかを見分けるのは極めて困難ですので、社会通念で判断するしかないと考えます。

引用は権利制限の1つですので、その場合著作権者の許諾は不要です。