━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

JRRCマガジン No.431 2025/8/14

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

※マガジンは読者登録の方と契約者、 関係者の方にお送りしています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆今回の内容

【1】井奈波先生の 欧州AI規則の解説

【2】【8/20 開催】全国オンライン著作権セミナー開催のご案内

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

皆さま、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。

本日8月14日は「水泳の日」

水泳競技人口を広げ、競技力の向上を目指すと同時に、「命を守ることができるスポーツ」としての水泳を普及、発展させ、国民全員が泳げるようになることで水難事故を減らすことを目標とし、公益財団法人日本水泳連盟が制定されたそうです。

さて、今回は井奈波先生の「 欧州AI規則の解説」 です。

井奈波先生の前回の連載は下記からご覧いただけます。

https://jrrc.or.jp/category/inaba/

━━ ◆◇◆【1】井奈波先生の 欧州AI規則の解説━━━

第4回 AIに関して禁止される行為

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆

AI規則は、リスクベースアプローチ(本連載第2 回参照)を採用していますが、今回は、最も厳格な取扱いを受ける容認できないリスクのあるAIシステムに対する禁止行為(5条)について説明します。

この禁止は、基本的権利および自由の尊重等、EUの価値観に反することを理由とする(前文28 項)、きわめてEU的なAI規則の中核的規制といえます。AIに関する禁止事項を定めた AI規則5条(第2章)部分は、第1 章とともに2025年2月2日から適用が開始されました。また、同規則 96条1項(b)に基づき、5 条だけで135頁に及ぶガイドライン(以下「ガイドライン」といいます)が公表されています。

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-guidelines-prohibited-artificial-intelligence-ai-practices-defined-ai-act

1 禁止事項

禁止事項は、5条1項(a)ないし(h)に限定列挙されています。以下、一覧形式で示します。

表4-1 AIに関して禁止される行為(ガイドライン9項の一覧表に基づく)

| 規定 | 禁止 | 内容 |

|---|---|---|

| 5条1項a | 有害な操作・欺瞞 | 人の認識の域を超えたサブリミナル技術、または意図的な操作をしもしくは欺瞞的な技術を用いるAIシステムであって、行動を歪曲する目的または効果を持ち、重大な害を引き起こしまたは合理的に引き起こし得るAIシステム |

| 5条1項b | 有害な脆弱性の悪用 | 年齢、心身障害、または特定の社会的もしくは経済的状況に起因する脆弱性につけこむAIシステムであって、行動を歪曲する目的または効果を持ち、重大な害を引き起こしまたは合理的に引き起こし得るAIシステム |

| 5条1項c | ソーシャル・スコアリング | 社会的行動または人の特徴もしくは人格に基づき自然人または人のグループを評価または分類するAIシステムであって、データが無関係な社会的文脈から得られた場合に当該ソーシャル・スコアが有害または不利な取扱いにつながるもの、またはそのような取扱いが社会的行動に照らして不当または不相応であるもの |

| 5条1項d | 個人の刑事犯罪リスク評価および予測 | プロファイリングまたは人格的特徴または特性のみに基づいて、人が刑事犯罪を犯すリスクを評価または予測するAIシステム。ただし、犯罪行為に直接結びつく客観的かつ検証可能な事実に基づき人による評価をサポートするためである場合を除く |

| 5条1項e | 顔認識データベース開発のための無差別なスクレイピング(※) | インターネットやCCTV(※)映像から顔画像を無作為にスクレイピングすることにより、顔認識データベースを作成または開発するAIシステム |

| 5条1項f | 感情認識 | 職場または教育機関において感情を推測するAIシステム。ただし、医療上または安全上の理由による場合を除く |

| 5条1項g | 生体分類 | 人種、政治的意見、労働組合への加入、宗教上または思想上の信念、性生活または性的指向を推測するため生体データに基づいて人を分類するAIシステム。ただし、法執行の分野を含む、合法的に取得された生体データセットのラベリングまたはフィルタリングを除く |

| 5条1項h | リアルタイム遠隔生体認識(RBI) | 法の執行を目的とする公衆がアクセス可能な場所内におけるリアルタイム遠隔生体認識のためのAIシステム。ただし、特定の被害者を対象とする捜索、テロ攻撃を含む特定の脅威の防止、または特定の犯罪の被疑者の捜索に必要な場合を除く(許可を含む更なる手続的要件は、AI規則5条2項-7項に概説) |

※(注):スクレイピングとは、データを自動抽出する技術をいいます。CCTVはClosed Circuit Televisionの略で、日本語では閉回路テレビと訳されます。特定の場所内の映像を受送信するシステムで、監視目的で用いられる場合が多いとされます。

2 RBIシステム(real-time remote biometric identification systems)と犯罪捜査

リアルタイム遠隔生体認識(RBI)システム(以下「RBIシステム」といいます)については、単に禁止するというより、むしろどのような場合に認容されるかが詳細に規定されています(5条2項~7項)。

法の執行を目的として、公衆がアクセス可能な場所内において、RBIシステムを使用することは禁止されるのですが、全面禁止ではなく、①誘拐などの被害者や行方不明者の捜索、②テロなどの防止、③AI規則の附属書に列挙される重大犯罪の捜査については、必要最小限の使用が認められることに着目すべきです(5条1項(h))。

AI規則には、RBIシステムの使用が認められるための厳格な要件が定められています。まず、事前に国内法の規定を設ける必要があります(同条5項、前文37項)。実際の使用にあたっては、緊急性がある場合は別として、司法当局または独立の行政当局による明示的で特別な許可が必要となります(同条3項、前文35項)。つまり、捜査令状を必要とするものと理解できます。そのほか、影響分析、EUデータベースへの登録(同条2項)、市場監視当局・データ保護当局への通知(同条4項)、欧州委員会に対する年次報告書の提出(同条 6項)が必要とされます。面倒な手続きが求められますが、AIシステムを用いた捜査を前提として、人権侵害とならないよう、事前の法規制を明確にし、さらに事後的な検証を行うべく、これだけの議論が進められていることは注目に値します。

3 AIシステムに関する規制の相互関係

リスクベースアプローチの最上階は、容認できないリスクがあるAIシステムであり、5条に従い禁止の対象となりますが、その一段階下は、ハイリスクAIシステムに分類され、AI規則6条以下(第Ⅲ章)の規制を受けます。また、リスクベースアプローチの枠外にある汎用目的AIモデルは、第51条以下(第Ⅴ章)の規制対象となります。そこで、これらの規制の相互関係が問題となり得ます。

AI規則は一定の禁止事項を限定列挙していますが(5条1項)、これらに該当しなければ規制対象とならないわけではなく、リスクベースアプローチにおける一段階下にあるハイリスクAIシステムとして、規制対象となる可能性が十分にあることに注意が必要となります。

他方、ハイリスクAIシステムが、5条に定める禁止事項に該当する場合には、5条で規制されることになります(ガイドライン37項)。さらに、AI規則付属書Ⅲのユースケースに該当するAIシステムでリスクを示さないことによりハイリスクとみなされないAIシステム(6条3項に該当するAIシステム)であっても、禁止(5条)の適用範囲に入る可能性があるとされます(ガイドライン 38項)。つまり、6条3項に規定されるハイリスクAIシステムの例外は、ハイリスクAIシステムに分類されないという効果しかありません。

汎用目的AIモデルは、容認できないリスクがあるAIシステムに分類されるような特定目的AIとは別の分類として規制されますが、その提供者は、AI法第5条により禁止されるような動作をするAIシステムを上市したり、サービスを開始したりしない責任を負います。例として、チャットボットとして使用される汎用AIシステムは、第5条1項 (a)で禁止される操作的・欺瞞的な技術を導入する可能性があるので、提供者は、そのチャットボットが害を引き起こさないよう確保する措置を講じることが求められます(ガイドライン40項)。したがって、汎用目的AIシステムを提供する場合にも、5条の規制に注意する必要があります。

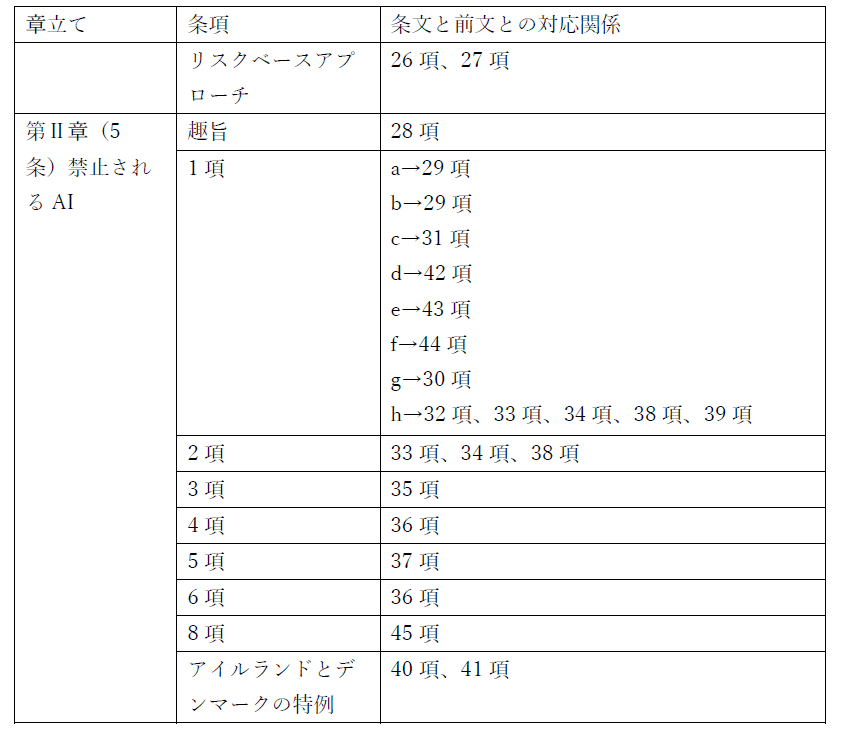

4 条文と前文との対応関係

最後に、前文では、5条の趣旨等が詳細に述べられていますので、条文と前文の対応関係を一覧にしています。

表4-2 5条と前文との対応関係

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2】【8/20 開催】全国オンライン著作権セミナー開催のご案内

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆

このたび、全国の官公庁・民間企業の皆様を対象に、著作権に関する実務セミナーを開催いたします。

情報発信の多様化やデジタル化が進む現代において、著作権の適切な理解と対応は、業務運営上ますます重要性を増しています。

今回は、著作権のより一層の保護を図るために、著作権の基礎知識の普及と複製を行う際に必要となる契約についてご案内させていただきます。

また、一般的な著作権(初級レベル)についての解説や著作物の正しい利用方法についてより詳しくご説明いたします。

※7/31開催の全国オンライン著作権セミナーと一部内容が重複しております。

〇開催要項

日 時 :8月20日(水) 14:00~15:30

会 場 :オンライン (Zoom/YouTube)

参加費 :無料

主 催 :公益社団法人日本複製権センター

参加協力:新聞著作権協議会(加盟68社)および日本経済新聞社、奈良新聞社

〇プログラム(予定)

トピックス1 著作権の集中管理と適正利用について

トピックス2 新聞の紙面ができるまで

トピックス3 新聞記事を巡る著作権侵害の事例

トピックス4 著作物の複製等に関する利用許諾の取得について

参加お申込みページ:https://jrrc.or.jp/event/250703-2/

━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆

インフォメーション

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

JRRCマガジンはどなたでも読者登録できます。 お知り合いの方などに是非ご紹介下さい。

□読者登録、 配信停止等の各種お手続きはご自身で対応いただけます。

ご感想などは下記よりご連絡ください。

⇒https://jrrc.or.jp/mailmagazine/

■各種お手続きについて

JRRCとの利用契約をご希望の方は、 HP よりお申込みください 。

(見積書の作成も可能です )

⇒https://jrrc.or.jp/

ご契約窓口担当者の変更

⇒https://duck.jrrc.or.jp/

バックナンバー

⇒https://jrrc.or.jp/mailmagazine/

━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆

お問い合わせ窓口

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

公益社団法人日本複製権センター (JRRC)

⇒https://jrrc.or.jp/contact/

※このメルマガはプロポーショナルフォント等で表示すると改行の 位置が不揃いになりますのでご了承ください。

※このメルマガにお心当たりがない場合は、お手数ですが、 上記各種お手続きのご意見・ご要望よりご連絡ください。